こんにちはZelkova Designの西村です。

先日、構造塾で有名であり、構造ユーチューバーでもある佐藤 実 先生に能登半島地震跡の視察と振動台実験の見学をご同行いただきました。

構造とは構造計算のことであり、建築物の構造物が、さまざまな力(重力、地震力、風圧力など)に耐えられるかどうかを計算し、安全性を確認する業務です。

一級建築士構造設計

構造設計一級建築士

一級建築士農学修士(木質構造建築物基礎構法)

性能評価員ほか

1990年3月 東北工業大学工学部建築学科卒業

1990年4月 ㈱佐藤住建入社

2006年5月 ㈱M’s構造設計設立

2010年1月 構造塾設立

2010年3月 東京大学大学院修士課程修了

『楽しく分かる!木構造入門 改訂版』 他

■メッセージ

「なぜ、木造住宅の構造計算?」

よく上記のような質問をされます。

学生時代漠然と構造を志し、

社会人となり鉄骨造や鉄筋コンクリート造の構造計算を勉強していました。

そんな中、1995年阪神淡路大震災が発生。

現地で見た光景は忘れられません。

構造計算をしていない木造住宅が軒並み倒壊していました。

このとき決めました、

このような惨劇が二度と起きないよう

「日本中の木造住宅を地震で倒壊させない!」

木造住宅の構造計算をしようと。

それから十数年、木造住宅を中心に構造計算を行ってきました。

住宅をつくる側から、構造設計する側へ完全移行するため

「㈱M’s構造設計」を設立しました。

しかし、一人の力で構造計算できる住宅は限られます。

そこで、構造安全性に対する知識を持ち、

構造計算できる技術者が増えることでもっと安全な木造住宅が

たくさん増えると考え「構造塾」を設立しました。

デザイン・快適性・省エネ性能と同時に「構造安全性」はとても重要です。

木造住宅は四号特例の弊害で、構造安全性に対する意識が薄い現状があります。

あの日心に決めた

「日本中の木造住宅を地震で倒壊させない!」想いは全く変わっていません。

この現状を打破できるよう日々邁進していきます。

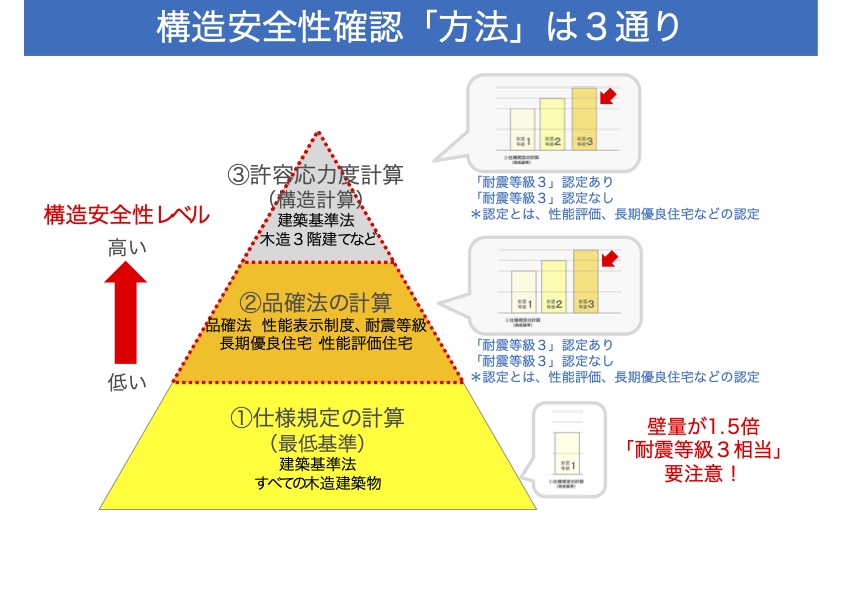

最近、当社が開催している家づくり勉強会の参加者の方から「耐震等級3ってみんなホームページに書いてるよね」という声を良く耳にします。

耐震等級3にも種類のようなものがありまして、先ずは以下の表をご覧ください。

構造の安全確認方法によって安全性レベルが違うということです。

例えば「長期優良住宅」「性能表示制度」による耐震等級3。

という表現を見かけましたが、図の通りこれは「品質確保法」の耐震等級3です。

「耐震等級3相当」なんてものもありました。

これも図の通り「仕様規定」の耐震等級3でり最低レベルとなります。

「許容応力度計算」は複雑な計算方法ではありますが、吹き抜けや、太陽光パネル設置等においても他の計算方法より実は計算がしやすくなるメリットもあるんです。

後述する能登半島地震や控えている南海トラフの備えを考えると、許容応力度計算による耐震等級3は最低限のものと私は考えています。

みなさんもご存知の通り、能登半島地震は2024年1月1日に発生し、地震の規模はマグネチュード7.6 最大震度7の地震と津波により、241名の尊い命が失われた大規模地震です。

以下は震災前のGoogleマップ画像と震災後の画像です。

佐藤先生の受け売りですが、地震後で無傷の家があると「奇蹟の家」なんて言ったりしますが、単に許容応力度計算の耐震等級3で建てているだけのようです。

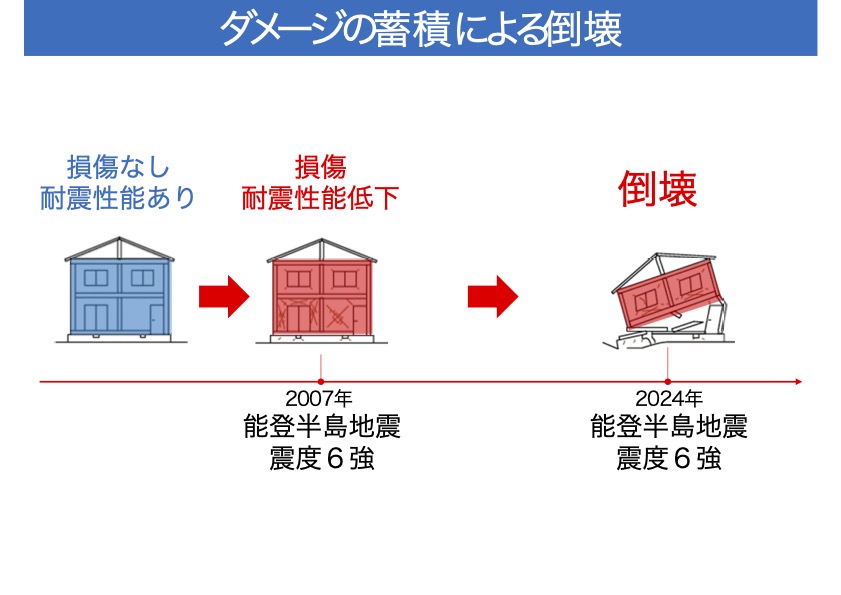

2007年の震度6強のダメージの蓄積で耐震性能が低下して今回の地震で倒壊した家も多いようです。

ダメージが蓄積していると2度目は耐えることができません。

ここで、地震を受けた壁はどうなるのかを振動台実験棟に見に行きました。

この実験は中規模の地震の揺れの後に震度7相当の地震の揺れを加えています。

この壁は柱の間に構造用の合板を貼り、4方を釘で留めており、耐震等級3を想定しています。

左右の壁の違いは壁倍率と言いまして、実験ではあまり差が現れなかったので、割愛させていただきます。

耐震等級3でも2回目はここまで揺れます。

上下の釘は引き抜きにより、少し浮いている状態で、上下を止めている金具のボルトは緩んでいました。

ボルトを締め直してもう一回、中規模の揺れを加えた後で震度7相当の揺れを加えます。

ここまで躯体が揺れると合板は浮いて寸断される釘もあり、耐震性能がかなり低下しています。

ですが、耐震等級3であれば命を守り、住み続けることもできます。

もちろん後に耐震補強の工事が必要になります。

この度の視察で、工務店でありデザイン会社でもある私たちは、性能とデザインの両立に苦悩することは多々ありましたが、約10年前より許容応力度計算の耐震等級3を標準にしてきていた事が間違いではなかったと感じました。

佐藤先生のお話で、「地震は天災」「建物倒壊は人災」「人災は防げる」とあり、人が住まう場所を造る私たち工務店は最低限、人の命と財産を守ることができる家を造るために、新しい情報や技術を常にアップデートする必要があり、また家づくり勉強会の出席者の方々にこの度の体験を元に最低限、許容応力度計算による耐震等級3が必要だということをお伝えすることも使命かと感じました。