こんにちは。Zelkova Designです。

近年、日本の家づくりにおいて多くの方に浸透してきた高気密高断熱。”少ないエネルギーで夏冬快適”や”光熱費が抑えられる経済的な住まい”として、これからの家づくりには欠かせません。

そんな中、高気密高断熱にはハウスダストが溜まりやすかったり、カビやダニが発生しやすかったり…といったデメリットが存在し、住んでみてから後悔するのでは?という意見もあります。

高気密高断熱に住んでみてから後悔してしまうと言われる理由は、主に3つのデメリット・リスクが挙げられています。

高気密高断熱の住宅はデメリットに対して正しく対策して建てれば、きちんと快適で健康に暮らせる住まいとなりますので、安心して勉強していきましょう。

目次

————————————————————

01.【換気が大切】空気がこもってハウスダストがたまり、喘息やアレルギー性鼻炎の原因に。

02.【結露は大敵】壁の中や床下、天井裏で内部結露が発生すると、カビ・ダニが湧いて健康を害する。

————————————————————

02-scaled-1.jpg)

たしかに高気密高断熱の住宅は昔の住宅に比べて、構造上は空気がこもりやすくなってしまいます。

室内の温度を一定に保つため、目に見えないすき間の面積を減らし、屋外との空気の出入りを最小限にしているためです。

高気密高断熱住宅では温度は一定に保たれますが、換気をきちんと行わなければハウスダストが外に出ていかず、健康被害のリスクが高まります。

なので、高気密高断熱の住宅では計画換気をきちんと行うことで、ハウスダストがこもらないように設計することが大切です。

日本の住宅は24時間計画換気が義務付けられている

日本では20年ほど前、シックハウス症候群というものが流行しました。

建材から発生する化学物質によって、住宅の中でアレルギー症状などを発症してしまう方が急増し社会問題になったのです。

それを受け、2003年に建築基準法が改正されており、現在の法律では大まかに言うと「2時間に1回家全体の空気が入れ替わるように、24時間常に計画換気を実施すること」を定めています。

つまり、今の日本の住宅の中では常に空気がクリーンに状態になるように、計画換気が義務付けられています。

きちんと計画換気がされていれば、高気密高断熱の住まいでハウスダストがたまったり、アレルギーの原因になったりすることはないので安心してください。

気密性が高い方が家全体の換気は実施されやすい

特にwithコロナの時代以降は換気の重要性が高まり、お客様からも住宅の換気についてご質問いただくことが増えました。

「気密が良いと換気が心配」というご相談も多く頂きますが、実は気密性が高い方が換気しやすいということを知っていますか?

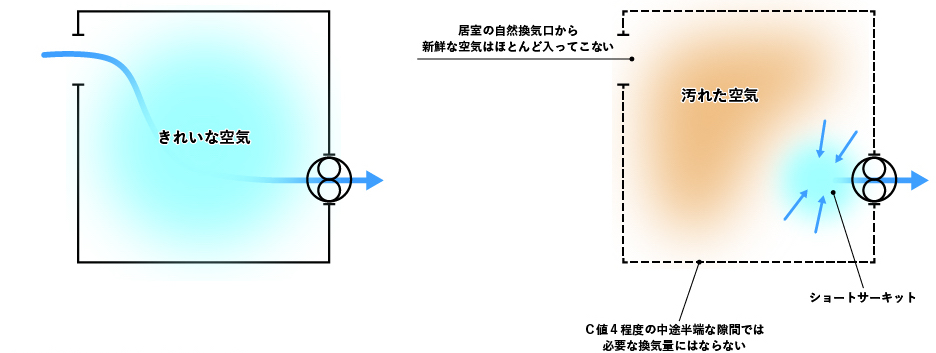

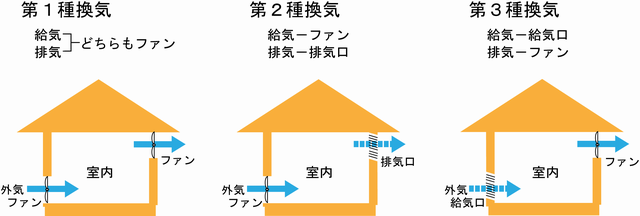

下図は気密性による第3種換気の比較図です。第3種換気では、排気は換気ファンで行い、給気は給気口から自然に行います。

イメージ) 左:気密性が高い住宅 右:気密性の低い住宅

左図の高気密住宅のように、給気口から空気が入り換気扇から空気が出ていく流れをしっかり作れると、部屋中の古い空気と新しい空気をきちんと入れ替えることができ、空気を綺麗に保つことができます。

しかし、右図のように家の気密性が低い場合、給気口からではなく換気扇の周りにある隙間から空気を取り入れてしまいます。そうすると、新しい空気は換気扇の近くから入り込み、換気扇からすぐに出て行く流れとなってしまい、換気扇の周りでしか空気の循環が起こりません。これでは部屋全体の空気は入れ替わりません。(これをショートサーキットと言います。)

ショートサーキットを確実に防ぎ、室内の換気を計画通りに実施するためにはC値1.0以下程度の気密性が必要です。

第一種換気による24時間換気がおすすめ

第三種換気の給気は自然換気です。給気口からダイレクト(虫除けフィルター有り)に外気が室内に入ってくることから、夏場は暑い空気、冬場は冷たい空気が入ってくることは避けられません。

24時間換気が義務付けられているとはいえ、寒い冬場に冷たい空気が入ってくるなら換気したくないと思ってしまいますよね。

せっかく快適に過ごせるように高気密高断熱の住まいを建てるわけですので、私は熱交換率90%以上の第一種換気による24時間換気をおすすめしております。

第一種換気とは、給排気ともに機械式のファンによって行う方式です。

この換気方式であれば、24時間窓や給気口を開けずとも常に換気を行うことができます。

第一種換気の中でも熱交換率が高いもの(90%以上のもの)がおすすめです。

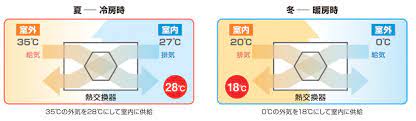

熱交換をする第一種換気の場合、外気と室内の温度を交換して室内に取り込みます。

上図のように、熱交換器によって夏は涼しく冬は暖かい空気にしてから室内に取り込みます。

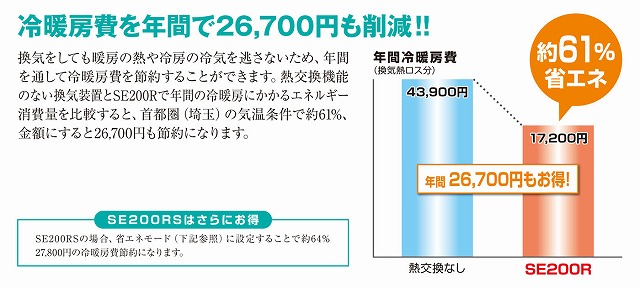

購入するコストはかかりますが、光熱費の節約によって月々のコストを抑えて投資回収しながら、より快適に過ごすことができるメリットがあります。

高気密高断熱の住宅+熱交換率90%の第一種換気で、年間およそ25000円の光熱費を削減↓

ローヤル電機HPより

ハウスダスト対策としてきちんと換気を行うためには、換気がされやすい高気密な住宅と24時間計画換気をセットで考えましょう。

予算と相談にはなりますが、第一種換気による熱交換を行いながらの換気を実施すれば、より高気密高断熱を生かした快適な環境で、換気もクリーンに行われる住まいになりますよ。

気密・断熱・換気のセットで健康に

高気密住宅では空気がこもってアレルギー症状が出やすいのでは?という不安は解消できたでしょうか。計画換気が法律に定められていることで、むしろ高気密住宅は家中の空気がクリーンになりやすいとご理解頂けたかと思います。

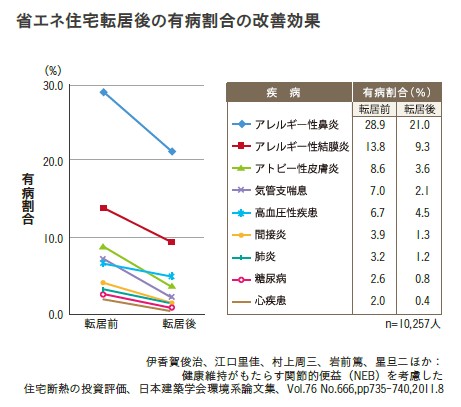

断熱・気密・換気をセットできちんと行えば、様々なアレルギー症状などが改善されるというデータもあります。

こちらのデータは伊加賀俊治先生や岩前篤先生など、住宅性能分野における権威が発表されたものです。家中の温度が快適に一定に保たれ、換気が隅々まで行き渡る住宅では、アトピーや喘息など様々な症状が改善されることが分かります。

私も花粉症に苦しむ1人ですが、辛い春先も自社のモデルハウスの中は高気密高断熱と第一種換気によって常にアレルギー物質を排出してくれているので、とても楽なものです。

高断熱住宅では結露が発生し、カビやダニが沸いてしまうリスクがあります。

壁の中や天井に断熱材が入ると、そこで内部結露が発生する危険が生じます。

内部結露とは、壁の内部にグラスウールなどの断熱材を入れる際にすき間があると温度差が生じ、壁の中で結露が起きることです。断熱材のすき間から入り込む冷たい外気が、断熱材内部の温度の高い空気と触れると結露を起こし、カビなどの原因になります。

今や分譲住宅やローコストと言われる住宅でも、必ず壁の中や天井などに断熱材が入っています。

↑内部結露を起こし、湿気によってカビだらけとなったグラスウール。木材腐朽菌が発生し、木材が腐食して、住宅そのものをダメにします。

木造住宅にとって湿気は一番の大敵です。結露が起きるとカビが発生し、木材に発生したカビにシロアリが寄ってきます。こうなると住宅の構造が一気に老朽化し、いざ地震がきた時などに倒壊のリスクが高まります。これでは安全のマイホームとはいえません。

内部結露を起こしづらい断熱材を使い、もし湿気が入っても逃がせるように、壁や天井、基礎の通気性を高めた家づくりをすることが大切です。

対策として、内部結露が起きづらい断熱材を使用することや、目に見えない壁の中、基礎、天井裏の通気を確保することが挙げられます。

隙間ができやすい断熱材を使わない

これは対策として一番に挙げられることです。特にグラスウールは使わない方がいいでしょう。

グラスウールはガラス繊維をワタ状にした断熱材です。メリットは非常に安価であるということ。デメリットは施工する際に隙間が生じやすいこと。また透湿性が低く湿気を逃がしにくいため、一度湿気を吸うとカビを発生させる危険性が高いことです。

湿気を吸ったグラスウールは写真のように、重みによってずり下がります。そうして生じた隙間でさらに結露が発生する負のスパイラルとなります。

高気密高断熱は施工に慣れている業者に頼むことが一番です。長く住宅性能を追求してきたハウスメーカー(例えばI条工務店さんやK林住宅さん)は、やはりグラスウールを使いません。グラスウールでは新築時の性能数値を良い風にできたとしても、長期的に性能を維持することは難しいと知っているからです。

確かに良い断熱材を使用すると、新築時には100万円前後のコストアップに繋がります。しかし後から壁の中の断熱材を補修したり入れ換えようとすると、500万円〜以上のコストがかかります。

性能を大切に家づくりをしたい方は、後からやり直しの効きづらい壁の中の断熱材などにはきちんとコストをかけて、長く性能を維持できる家づくりをされることをおすすめします。

壁、天井裏、基礎の通気性を確保する

住宅を建てる際に湿気を極力壁の中などに入れないように、気密シートを貼ります。

気密シートによって湿気を防いだり、逆に中の湿気を逃がせるようにします。

しかしそれだけで全ての湿気を防げるとは、住宅会社は考えません。

もし万が一気密シートが破れるなどして湿気が入ってしまった時は?壁の中や天井の裏、基礎の中に湿気を逃すための十分な空気の通り道があるだろうか?

性能を大切にしている住宅会社であれば、このようなリスクに対する質問をした時にきちんと対策を説明してくれるものです。

繰り返しますが、木造住宅にとって湿気は大敵。内部結露は高気密高断熱住宅だけのリスクではありません。

このようなリスクヘッジの視点を持ってきちんと施工してくれる業者で家づくりをすれば、高気密高断熱の快適さが長く維持され、健康的で経済的な住まいになりますよ。

高気密高断熱と聞くと、なんだか息苦しいイメージがある。という方は結構いるのではないでしょうか。これは高気密高断熱が普及し始めた当時によく言われた意見です。

当時は今のような高性能なサッシがあまりなく(あっても非常に高く)、窓からの熱の出入りが大きいためにやむを得ず窓を減らしたり、小さくしたりすることが住宅業界でありました。その当時のイメージの名残りと言えますね。

今はそうした当時の人たちの試行錯誤のおかげもあり、性能が良いサッシが安く手に入り、このようなデメリットは無くなりました。むしろ開くべきところは開いて、閉じるべきところはきちんと閉じるというような、周辺の環境や方角に合わせた設計によって、開放的な空間で省エネ性がより発揮されることもあります。

建築家によって設計された高気密高断熱住宅。桜の木を眺めるピクチャーウインドウが特徴↓

昔は吹き抜けを作ると家が暑く、寒くなると言われていました。住宅性能が上がった今は逆に、吹き抜けを通じて家全体の温度を一定に保った方が快適かつ経済的で、180度常識が変わっています。イメージにとらわれず、自分の目で確かめてみることが大切です。

Zelkova Designの住宅性能について詳しく知りたい方はこちらから↓↓